まだまだ雪が降るような寒さが続きますが、

花粉症の対策をそろそろ考えだしていらっしゃる方も多いと思います。

そんな中、今年2014年1月に花粉症の根本治療が期待できる

新しい薬が承認されたそうです。

従来、花粉症などアレルギー予防の免疫療法は、

アレルゲンの元となる物質(アレルゲン)を、注射によって少量ずつ

体内にとりいれる。というものでした。

何度も通院したり、なにより注射が痛い!という大変な苦労がありました。

今回承認がおりた新薬は、鳥居製薬さんが開発されたもので

「シダトレン®スギ花粉舌下液」というお薬になります。

スギ花粉に対して、免疫を持たせるもので

毎日1回舌の下側に垂らして使用します。

スギ花粉が飛びはじめる2ヶ月くらい前から投薬を開始し、

最初は少量→2週間程度かけて少しずつ増量。

あとは一定量を毎日投与して数年継続する。

スギ花粉に対して、アレルギー反応が抑えられる。

と、いった具合です。

新薬なので、万人の方に効果があるのかなど

期待や効果は未知数ですが、花粉症が完治した!という

試験結果も多く得られたそうです。

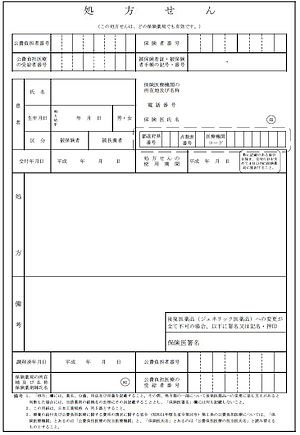

処方は、耳鼻咽喉科に行っていただくようになると思いますが、

花粉症による目のかゆみなどもなくなる!!という点から

少しご紹介させていただきました^^

健康保険適用の承認も、来年にはおりるようなので

今後の普及に期待大ですね!